|

| Pintura de Henryk Siemiradzki |

La esclavitud fue un rasgo fundamental de la vida en el Mediterráneo durante la antigüedad. Aunque asociada a la necesidad de mano de obra y la realización de trabajos indignos para un ciudadano romano, la esclavitud en aquella época supuso en un primer momento un estado de impotencia impuesto por los fuertes sobre los débiles, en el que los esclavizados, como extraños en las comunidades en las que se integraban (al ser normalmente cautivos de las conquistas), eran despojados de su libertad y derechos. Se iniciaba con la violencia y se mantenía con la coerción y era el resultado de la innata propensión de algunos a dominar a los otros. De esta forma, a los esclavos se les consideraba a veces la expresión simbólica del poder de su amo en sociedades que eran muy competitivas, cuyos miembros gustaban exhibir su autoridad y status.

“En cambio, cada romano perfectamente, noble Masurio, posee el mayor número de sirvientes que puede. En efecto, hay muchísimos que tienen diez mil, veinte mil, y aún más, y no para obtener renta de ellos, como Nicias, el millonario heleno, sino que la mayoría de los romanos utiliza el grueso de los mismos como séquito.” (Ateneo, Banquete de los eruditos, 272E)

|

| Pintura de Juan Giménez Martín. Congreso de los Diputados de Madrid |

“Incluso los esclavos han tenido siempre la libertad de temer, alegrarse, dolerse llevados antes por su criterio que por el de cualquier otro.” (Cicerón, Epístolas a familiares, XI, 28, 3)

Para obtener su obediencia se procedía a conceder ciertas gratificaciones como algunos permisos ocasionales, distribuir más comida y ropa, la posesión de su propio peculium (dinero y algunas propiedades), atender sus necesidades sexuales proporcionando parejas a los más favorecidos y aliviar de trabajo a las mujeres fértiles. Pero, sobre todo, se manipulaban sus sentimientos con la promesa de una futura liberación. En caso de que nada de esto funcionase se recurría al castigo físico.

“Se los hace más aplicados en el trabajo con un trato más liberal ya sea con más generosidad en la comida o en el vestido, con la remisión de trabajos o con concesiones como permitir que pastoree en la finca con su peculio, y del mismo modo otras cosas, para que, a los que se haya ordenado o advertido algo con mucho rigor, consolándolos se restituya la voluntad y bienquerencia en el dueño.” (Varrón, De Agricultura, I, 17.1)

|

| Pintura de Angelo Zoffoli |

“Un solo ricito se había desprendido de toda la corona de tu cabellera, al no haber quedado bien sujeto con una aguja insegura. Lálage vengó este crimen con el espejo en el que lo había visto, y Plecusa cayó herida por culpa de la cruel cabellera.” (Marcial, Epigramas, II, 66)

|

| Relieve romano, Museo de Trier, Alemania. Foto de Samuel López |

¿Un espíritu noble y costumbres comprensivas con las faltas veniales recomienda Rútilo, considerando que las almas de los esclavos y nuestros cuerpos están formados por idéntica materia y elementos, o enseña a ser cruel, él, que disfruta con el cruel ruido de los golpes y no comparar con los latigazos a ninguna Sirena, Antífates y Polifemo de un hogar tembloroso, feliz únicamente cuando llama al torturador y abrasa a alguien con hierro candente por un par de toallas? ¿Qué recomienda a un joven alguien que se alegra del chirrido de una cadena, a quien causan maravillosa impresión, los estigmas, los trabajos forzados y las cárceles? (Juvenal, Sátiras, XIV, 15)

“Me sentía muy afectada por lo sucedido; y, pensando en el humor de mi señora, que suele enfurecerse bastante por semejantes contratiempos y desahogarse sobre mis espaldas con soberbias palizas, yo me disponía ya a emprender la fuga, pero, acordándome de ti, deseché al instante el proyecto.”(Apuleyo, Metamorfosis, III, 16)

Aunque Plinio el viejo se declaró en contra del uso de esclavos encadenados en la agricultura, esta práctica continuaba en el siglo I d.C. Sin embargo, el joven Plinio escribió que él no hacía uso de ellos en sus propiedades.

“Habrá, pues, que enseñarles, lo que aumentará más el desembolso, a ser buenos esclavos, pues no tengo esclavos encadenados en ninguna propiedad y no tendré, tampoco ninguno allí.” (Plinio, Epístolas, III, 19)

Sin embargo, los esclavos de la panadería que describe Apuleyo muestran en su aspecto las consecuencias del peor de los tratos, las marcas, las cadenas, la falta de ropa, las malas condiciones de trabajo…

“¡Oh dioses! ¡Qué criaturas más desgraciadas y dignas de compasión! Todo su cuerpo era un mar de moratones inflamados; sus lastimosas ropas, más que cubrir, apenas rozaban sus espaldas marcadas por la vara, algunos sólo cubrían sus partes pudendas con un pequeño trozo de tela; vestían unas túnicas tan harapientas que su cuerpo se podía ver a través de los jirones, llevaban la cabeza medio rapada, letras marcadas en la frente y grilletes en los pies; sus pestañas estaban quemadas a causa del humo y el polvo que flotaba en la oscuridad y estaban medio ciegos, feos y amarillentos. Como luchadores cubiertos de tierra, aquellos hombres estaban cubiertos de la ceniza sucia de la harina.”(Apuleyo, El asno de oro, IX, 12)

|

| Molino y panadería romana. Foto Garnger |

La brutalidad de algunos propietarios de esclavos era bien visible y los propietarios romanos de esclavos tenían el derecho absoluto de castigar y torturar a sus esclavos, cuando sospechaban que eran culpables de delitos contra ellos dentro de sus propiedades. Este derecho no fue abolido en la ley romana hasta el 240 d. de C., por el emperador Gordiano.

La ira y el odio de un señor enojado inventaban en cada momento los tormentos más refinados y sádicos.

“El amo, vivamente afectado con esta muerte, cogió al esclavo cuya incontinencia había motivado tamaño delito y, después de untarlo con miel de pies a cabeza, lo amarró a una higuera en cuyo tronco carcomido anidaba un hirviente hormiguero. Nutridas oleadas de insectos surcaban su tronco en todos los 7 sentidos. Cuando olfatearon aquel cuerpo endulzado con miel, se cebaron a pequeños pero innumerables e ininterrumpidos mordiscos hasta consumir en lenta tortura todas sus carnes y sus mismas entrañas; dejaron el cadáver totalmente descarnado, y lo que seguía pegado al árbol de muerte era un limpio y puro esqueleto de sorprendente blancura.” (Apuleyo, Metamorfosis, VIII, 22, 5)

|

| Estudio académico al natural, Joaquín Sorolla. Museo de Bellas Artes de Valencia. |

“Pues los esclavos, a causa de la propia familiaridad, pierden el temor a los amos considerados, pero se estimulan con las nuevas caras Y se esfuerzan en congraciarse con sus amos por medio de otras personas antes que por ellos mismos.” (Plinio, Epístolas, I, 4, 4)

Si, contrariamente a lo que se esperaba, los esclavos conseguían intimidar a sus señores, quedaba patente que la aparente superioridad del amo era socialmente cuestionable.

“Recuerda los ejemplos de quienes perecieron por insidias de la familia, o por violencia o por dolo: descubrirás que la ira de los siervos no abatió menos gente que la ira de los reyes.” (Séneca, Epístolas, I, 4, 8)

Pese a que en la mayoría de ocasiones la esclavitud implicó unas condiciones de vida caracterizadas por su extrema dureza debido a las labores desempeñadas y a los posibles malos tratos por parte de los amos, con el paso del tiempo se llegaría a conseguir cierta mejora debido a algunos cambios legislativos y a la propia evolución de la mentalidad romana.

|

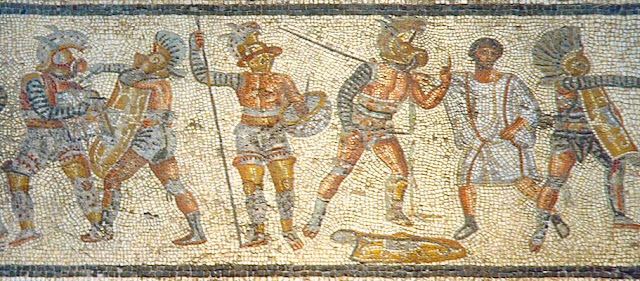

| Mosaico de Kahramanmaraş Archaeological Museum (antigua Germanicia), Turquía |

Se llegó a considerar que los esclavos eran depositarios de una serie de derechos pese a su condición dependiente, ya que se trataba de seres humanos, y como tales, eran capaces de tener y cumplir con una serie de normas morales. Gracias a corrientes de pensamiento como el estoicismo y sobre todo con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio, esa progresiva “suavización” de la esclavitud se hará más patente, aunque la mayor parte de los esclavos siguieron soportando numerosas privaciones de todo tipo y sometidos a los caprichos y órdenes de sus amos.

“No quiero adentrarme en un tema tan vasto y discutir acerca del trato de los esclavos, con los cuales nos comportamos de forma tan soberbia, cruel e injusta. Ésta es, no obstante, la esencia de mi norma: vive con el inferior del modo como quieres que el superior viva contigo. Siempre que recuerdes la gran cantidad de derechos que tienes respecto de tu esclavo, recuerda que otros tantos tiene tu dueño respecto de ti.”(Séneca, Epístolas, 47, 11)

|

| Colección privada |

Algunos pensadores como Séneca o Plinio el Joven, abogaron por un tratamiento más igualitario y, en definitiva, más humano. El hecho de convertirse en esclavo era considerado como una fatalidad que podía llegar a afectar hasta a los más poderosos (en el caso de secuestro o cautividad). Para Séneca, la esclavitud existía porque Roma lo permitía, pero eso no debería constituir un impedimento para que se mostrase mayor comprensión y sensibilidad hacia los esclavos. Asimismo, y según Séneca, pese a su desafortunada situación los esclavos poseían ciertos derechos al tratarse de seres humanos. Cierto es, que a pesar de su apoyo en favor de los esclavos y al reconocimiento de sus derechos, Séneca nunca llegó a manumitir a ninguno de los suyos.

“Así, pues, considero que obras muy rectamente al procurar que tus esclavos no tengan miedo de ti y al no emplear más que reprensiones verbales; con azotes se castiga a las bestias.” (Séneca, Epístolas, 47, 19)

Torturar a los esclavos para investigar casos criminales se convirtió en una rutina tanto en Grecia como Roma, a pesar de que las autoridades eran conscientes de su poca fiabilidad. El emperador Augusto, por ejemplo, al investigar un caso en Cnidos en el que una pareja había ordenado a un esclavo arrojar el contenido de un orinal sobre un intruso, que resultó muerto, no vaciló en ordenar la tortura de los esclavos para determinar si la muerte se debió a un accidente o un asesinato.

“El emperador César Augusto, hijo de los dioses, pontífice máximo, cónsul designado por duodécima vez, con poder tribunicio por decimoctava vez, a los magistrados, el Senado, el pueblo de Cnidos, saludos.

Vuestros enviados Dionisio y Dionsio II, hijo de Dionisio, se han presentado ante mí en Roma y, habiéndome entregado vuestro decreto, han acusado a Eubulus, hijo de Anaxandrides, ahora difunto, y su esposa Tryphera, todavía viva, del asesinato de Eubulus, hijo de Chrysippus.

Cuando ordené a mi amigo Asinio Galo de mi comitiva a interrogar por tortura a sus esclavos, que fueron acusados del cargo, supe que Philinus, hijo de Chrysippus, había ido por tres noches consecutivas a la casa de Eubulus, hijo de Anaxandrides, y Tryphera, gritando insultos y amenazando con entrar a la fuerza. En la tercera noche a Philinus se le unió en el ataque su hermano Eubulus, hijo de Chrysippus. Eubulus y Tryphera, los propietarios de la casa, viendo que ellos no tenían ninguna disputa con Philinus ni podían estar seguros en su propia casa, sin embargo, se protegieron contra sus ataques, dieron órdenes a uno de sus esclavos, no de cometer un asesinato, como uno podía desear con justificada ira, sino de rechazarlos arrojando el contenido de los orinales por sus cabezas. Pero el esclavo, accidentalmente o intencionadamente, ya que persistió en su negativa, dejó caer el orinal con su contenido y Eubulus murió, aunque habría sido más justo que hubiera muerto su hermano.

Os envío su testimonio. Puedo expresar mi sorpresa por qué los acusados temían tanto el interrogatorio de sus esclavos en vuestros juzgados, a no ser que parecierais demasiado severos hacia ellos, teniéndoles por criminales, aunque hayan sufrido una desgracia, cuando intentaron protegerse, y no han cometido ningún crimen en absoluto, en vez de ser severos con sus oponentes, que merecen todo castigo, quienes por tres noches han atacado su hogar privado usando la fuerza, y con su enfado buscan destruir la seguridad común de todos vosotros. Por tanto, actuareis correctamente según mi juicio si tenéis en cuenta mi opinión en este asunto y si aceptáis mi carta en vuestros archivos públicos. Adiós.” (Carta de Augusto sobre una demanda desde Cnidos en el año 6 a.C.)

La legislación romana contempló la tortura de los esclavos para que estos confesaran las faltas o delitos de sus amos. Los poderes públicos sólo intervenían cuando el esclavo podía dar información relevante, bajo tortura, sobre terceras personas, en calidad de testigo o de cómplice en el delito.

“Es cierto que se encontró al esclavo de Lucio en la misma casa en que se hospedaba; se esperaba de él una información sobre los crímenes y proyectos de su amo; por orden de los magistrados se le arrestó y encerró en la cárcel de la ciudad; al día siguiente sufrió toda clase de torturas, se desgarraron sus carnes hasta dejarlo casi muerto: no se consiguió de él la menor declaración sobre el asunto.” (Apuleyo, Las Metamorfosis, VII, 2, 2)

En un rescripto de Antonino Pío se prohibía la tortura de los menores de catorce años.

“El divino Pío emitió un rescripto a Mseclius para que no se sometiera a tortura a un menor de catorce años para obtener pruebas contra otro, especialmente cuando la acusación no podía justificarse con ninguna otra prueba, porque no podía creerse al menor, ni siquiera al aplicarse tortura; esa edad, que parece proteger a las personas contra la dureza de la tortura, les hace más sospechosos de falsedad.” (Digesto, XXLVIII. 18.15.1)

Los esclavos no siempre necesitaban ser torturados para denunciar los delitos cometidos por sus amos. El criado Sapaudulus denunció que su ama escondía a su amante porque esta había azotado a su esposa. La venganza es un signo de emoción que permitía reconocer que los esclavos eran seres humanos con emociones humanas y que dañar sus sentimientos podía llevar a la violencia contra sus amos.

“A estas calamidades se añadió otra no menor. Y es que Eumenio y Abieno, ambos de la clase senatorial, fueron acusados durante el mandato de Maximino de haber tenido relaciones deshonestas con Fausiana, una mujer noble. Ellos, después de enterarse de la muerte de Victorino, que les había protegido mientras vivió, aterrados ante la llegada de Simplicio, que planeaba crueles castigos, se marcharon a un lugar secreto.

Pero una vez que condenaron a Fausiana y que ellos mismos fueron citados entre los culpables y convocados mediante edictos, se escondieron con mayor empeño aún. Abieno siguió oculto en el hogar de Anepsia, pero como con frecuencia se producen hechos inesperados que agravan aún más una situación ya calamitosa, un tal Sapaudulo, esclavo de Anepsia, consternado al ver que su esposa había sido golpeada, acudió por la noche a Simplicio y se lo contó todo. Simplicio envió entonces a unos sirvientes que sacaron de su escondite a los acusados.” (Amiano Marcelino, Historias, XXVIII, 1, 48-49)

|

| Museo Estatal de Berlín |

En el año 61 a.C. un esclavo mató al praefectus urbs Pedanio Secundo, bien, según cuenta Tácito, por una rivalidad amorosa o por la negativa a conceder la libertad ya pactada.

Surgió un encendido debate en el Senado, ocasionado por una revuelta de la plebe que se oponía a la aplicación de la severa medida que comportaría la muerte de muchos inocentes que se encontraban bajo el mismo techo, en el momento del delito, alrededor de cuatrocientos esclavos.

“No mucho después de este caso, Pedanio Secundo, prefecto de Roma, fue muerto por uno de sus esclavos, o por haberle negado la libertad después de avenidos en el precio, o por celos de cierto mozo, no pudiendo sufrir a su amo por competidor; y porque, según la costumbre antigua, era menester hacer morir a todos los esclavos del señor que al tiempo de su muerte se hallasen debajo del techo de la misma casa, concurriendo el pueblo a la protección de tantos inocentes, faltó poco que no llegase la cosa a general tumulto y sedición.” (Tácito, Anales, XIV, 42)

|

| Mosaico con escena de banquete, Dougga, Túnez, Foto Dennis Jarvis |

“No juzgaba por acertado destruir y arruinar nuestra autoridad, tal cual es, con perpetuas contradicciones, procurando guardarla entera para cuando lo necesitase el servicio público en los casos semejantes al que hoy ha sucedido, habiendo sido muerto un ciudadano consular en su propia casa, por traición de sus esclavos, sin que ninguno le haya defendido ni revelado el delito estando todavía fresca la tinta con que se escribió el decreto del Senado que amenaza a toda la familia en este caso con pena de muerte. Decretad ahora, por Hércules, que no se castigue este delito, veremos a quién defiende su dignidad; si no le ha sido de provecho a Pedanio el ser prefecto de Roma, ¿a quién el número de esclavos, si cuatrocientos que tenía el prefecto no han sido bastantes para defenderle? ¿A quién dará ayuda su propia familia, pues ni aún por su mismo temor se mueve a reparar nuestros peligros? Supongamos, como no se avergüenzan de decir algunos, que el homicida ha querido vengar su agravio, por haber comprado su libertad con dineros de su patrimonio, o porque se le quería quitar por fuerza un esclavo heredado de sus abuelos. Concedamos, finalmente, que Pedanio ha sido muerto con razón.

Por último, con posteriores consideraciones sobre la sospecha de que otros esclavos de la casa estuviesen al corriente del proyecto del homicida y sobre la necesidad de mantenerlos sometidos con el miedo, Caso concluye que, al igual que sucede con el diezmado en el ejército, aunque mueran inocentes, el castigo ejemplar se hace indispensable, ya que, aun siendo en perjuicio del individuo, lo es en beneficio de la utilitas publica.” (Tácito, Anales, XIV, 43)

|

| Reproducción escena de tortura, Columna de Trajano |

A los servi que denunciaban a los asesinos del dominus sin tener que ser sometidos a tortura se les podía considerar dignos de la libertad.

“¿Pero se aplica solo a un esclavo que parece haber indicado o probado quien cometió el crimen, si lo hizo voluntariamente?; ¿o será también incluido el que cuando fue acusado, cargó la responsabilidad del crimen a otro? La mejor opinión es que tiene derecho a la recompensa aquel que vino con la acusación voluntariamente.

Los esclavos también, que no podrían de otro modo obtener su libertad, por ejemplo, los que hayan sido vendidos con la condición de que nunca serán manumitidos, pueden ser liberados por un acto similar, porque conduce al bienestar público.” (Digesto. XXIX. 5.3.14-15)

El conocido jurista latino Ulpiano estableció un procedimiento legal para que los tribunales de justicia pudiesen llevar a cabo los interrogatorios de esclavos con mayor efectividad. Para ello, se debería interrogar a aquel esclavo que mostrase mayor predisposición a revelar la verdad en primer lugar para, de ese modo, infligirle la menor tortura posible.

El temor que reiteradamente acompañaba a los ricos propietarios de esclavos era el de una conspiración entre sus esclavos para perpetrar un asesinato, pues según el modo de pensar de los romanos, había solo dos tipos de esclavos, los buenos que defendían a sus amos incluso con su vida o los malos que no lo hacían. Entre estos últimos no diferenciaban entre los que mataban a sus amos y los que no se habían sacrificado por ellos. Por ello la ley respondía a esta amenaza obligando a los esclavos a una completa colaboración con su dueño.

“Existía un tal Hostio Cuadra, hombre de obscenidad tal "que mereció ser llevada a la escena. Rico, avaro, esclavo de sus millones, cuando fue asesinado por sus esclavos, el divino Augusto juzgó indigno tomar represalias, y se limitó a no declarar públicamente que su muerte era justa.” (Séneca, Cuestiones naturales, I, 16, 1)

|

| Pintura de William Etty |

En un rescripto de Adriano se desprende que los esclavos debían auxiliar a su amo de todas las maneras posibles, aunque solo fuera gritando para llamar la atención. También contempla que la esclava que se encuentra en la misma habitación que el ama pueda auxiliar, si no físicamente, por lo menos, con la voz, de tal manera, que los demás esclavos o incluso los vecinos puedan oírla.

“Siempre que los esclavos puedan permitirse ayudar a su señor, no deberían preferir su propia seguridad a la de él. Además, una esclava que está en la misma habitación que su dueña puede darle asistencia, si no con su cuerpo, si con sus gritos, para que aquellos que están en la casa o los vecinos puedan oírla; incluso si alegase que el asesino la amenazó con la muerte si gritaba. Debería, por tanto, sufrir la pena capital, para evitar que otros esclavos piensen que pueden tener en cuenta su propia seguridad cuando su amo está en peligro.” (Digesto. XXIX.5.1.28)

“Demetrios, hijo de Pankrates

Demetrios, llorado por todos, al que un dulce sueño y el néctar de Bromios aguardan. Muerto a manos de un esclavo y quemado con la casa en un gran incendio.

Llegué al Hades mientras mi padre, parientes y anciana madre recibieron mis huesos y cenizas,

pero al que me causó todo este mal mis conciudadanos lo crucificaron vivo y dejaron para las bestias salvajes y las aves carroñeras.”

|

| Esclavos crucificados. Pintura de Fedor Andreevich Bronnikov. Tretyakov Gallery, Moscú |

“El que de forma privada encargue el suplicio de un esclavo o de una esclava lo hará de esta forma: si quiere llevar al esclavo a la cruz con un patíbulo, el contratista deberá suministrar tablones, cadenas, cuerdas para los azotes y a los azotadores, y quien encargue el suplicio deberá dar 4 sestercios por los operarios que lleven el patíbulo y al verdugo.”

Llegó un momento en que el Estado creyó necesario intervenir en la arbitrariedad individual de estos castigos, no sólo por humanidad, sino por el enorme peligro que constituía el que los siervos pudieran amotinarse o rebelarse contra todo, como había sucedido en tiempos anteriores.

El cambio gradual que empezó a notarse en la conciencia social hacia los esclavos está representado en una serie de decretos imperiales que se aprobaron en los tres primeros siglos de nuestra era que intentaron mejorar el status social y legal de los esclavos.

|

| Ilustración de W. Friedrich |

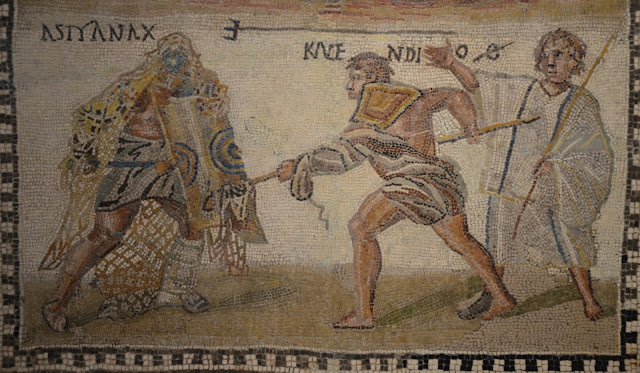

Por la ley Petronia de servis del año 19 d.C. el antiguo derecho que el dueño de esclavos tenía sobre sus vidas se restringió al decretarse que el uso de esclavos en combates mortales con fieras solo se permitiría con la aprobación de los magistrados. Asimismo, en el año 20 d.C. por un senadoconsulto se estableció que debía seguirse el mismo procedimiento para el juicio de un criminal esclavo que para un hombre libre.

“Desde la aprobación de la ley Petronia y los decretos del senado haciendo referencia a ello, los amos fueron despojados de su facultad de entregar sus esclavos, siempre que quisiesen, con el propósito de luchar contra las fieras salvajes. Un amo, sin embargo, puede llevar a su esclavo a juicio, y si su queja está bien fundada, el esclavo puede ser condenado a tal castigo.” (Digesto, XLVIII. 8.11.2)

Por un decreto de Claudio se aprobó que matar a un esclavo enfermo o tullido se consideraba asesinato y que, si los esclavos enfermos eran abandonados por sus amos en el templo de Esculapio para evitarse la responsabilidad de su cuidado médico, estos serían libres en caso de sanar. Posteriormente bajo Domiciano se prohibió la castración de esclavos para ser vendidos como eunucos.

Gracias a las leyes aprobadas bajo Adriano, las ergastula (celdas para el confinamiento de esclavos) se abolieron. El procedimiento de tomar testimonio a los esclavos de un amo asesinado mediante tortura se modificó de manera que solo aquellos esclavos que estaban lo suficientemente próximos para haberse enterado del crimen deberían ser interrogados. Asimismo, prohibió que los amos mataran a sus esclavos y ordenó que fueran los jueces quienes los condenaran, si así lo merecían. A los mercaderes y maestros de gladiadores les prohibió la venta de esclavos o esclavas, si no había razón para ello. Además, impuso severas penas a los dueños que maltrataran a sus esclavos sin motivo.

“El divino Adriano también desterró durante cinco años a una cierta matrona llamada Umbricia, porque había tratado a sus esclavas con una crueldad desmedida por razones muy triviales.” (Digesto, I. 6. 2)

|

| Ergastulum para esclavos |

Un esclavo que reclamaba haber sufrido una injusticia a manos de su señor podía encontrar refugio en un templo o en una estatua del emperador. Este alivio temporal debía ser seguido por una queja dirigida al prefecto de la ciudad. Ordenó a los gobernadores provinciales que, si se demostraban estas acusaciones, forzasen la venta del esclavo a un nuevo propietario.

“Así pues los esclavos están bajo la potestad de sus dueños. Sin duda esta potestad es propia del derecho de gentes pues podemos advertir en todos los pueblos por igual que los dueños tienen derecho de vida y muerte sobre los esclavos: y todo lo que es adquirido por el esclavo se adquiere por el dueño. Pero, actualmente, no le está permitida ni a los ciudadanos romanos ni a los demás hombres que viven bajo el imperio del pueblo romano maltratar a sus esclavos sin medida y sin motivo: pues según una constitución del sacratísimo emperador Antonino, se dispone que el que matare a su esclavo sin motivo no es menos culpable que el que matase a un esclavo ajeno. También la excesiva dureza de los dueños se reprimió mediante una constitución de este príncipe, pues consultado por algunos gobernadores acerca de los esclavos que buscaron asilo en los templos de los dioses o junto a las estatuas de los príncipes, estipuló que, si parecía intolerable la sevicia de los dueños, se les obligara a vender a sus esclavos. La norma se estableció correctamente en ambos casos, pues no debemos usar mal de nuestro derecho” (Gayo, Instituciones, I, 52-53)

|

| Detalle de mosaico, Villa del Casale, Piazza Armerina, Sicilia |

Se puede ver una prueba de que ya en época de Séneca se había asimilado la idea de que los esclavos eran seres humanos por el comentario de Trimalción, el liberto advenedizo del Satiricón, al afirmar que los esclavos son también hombres que se han alimentado de la misma leche que los libres y que solo se diferencian en el destino fatal que les acosa.

“Amigos, los esclavos son hombres y han libado también la leche maternal, como nosotros, aunque el hado los haya tratado con mayor rigor que a nosotros; por mi salvación os digo que deseo que gusten todos ellos, en vida mía, el agua de los hombres libres.” (Petronio, Satiricón, LXXI)

Plinio el joven procuraba atender las necesidades de sus esclavos y preocuparse de su bienestar por lo que se ocupó de tratar los testamentos de sus esclavos como válidos y los legados hechos por ellos como obligaciones, cuyo cumplimiento recaía en él, siempre que los beneficiarios fueran miembros de la familia. La restricción a su propia familia la justificaba Plinio con el convencimiento de que en el caso de los esclavos la casa del amo era un espacio de bienestar para todos.

“Las enfermedades entre mis criados, y también la muerte, incluso de algunos jóvenes, me han afectado muchísimo. Tengo dos consuelos, aunque de ningún modo iguales a un dolor tan grande, pero consuelos a la postre: uno, mi predisposición a manumitirlos (me parece, en efecto, que no los he perdido tan prematuramente si los he perdido siendo ya hombres libres); otro, que permito a mis esclavos hacer testamento, por así decirlo, testamentos que cumplo como si fuesen legales. Recomiendan y hacen mandas coma les parece, yo obedezco coma si estuviese a sus órdenes. Reparten sus bienes, hacen donaciones y legados, siempre dentro de la casa; pues para los esclavos su casa es, por así decirlo, su patria y una suerte de ciudadanía.” (Plinio, Epístolas, VIII, 16)

|

| Detalle de mosaico, Museo de Estambul, Turquía |

“Una conducta alegre hacia los asuntos cotidianos hace a un amo alegre y amable con sus esclavos también; y si es así con los esclavos, lo será también con sus amigos además de con aquellos que están sometidos a su dominio. Y de hecho observamos que los esclavos comprados recientemente preguntan sobre su nuevo amo, no si es supersticioso o envidioso, sino si tiene mal carácter.” (Plutarco, Moralia, 462 a)

Que los esclavos se preocuparan por el temperamento de su amo corresponde a la realidad que se vivía como demuestra la anécdota recogida por Séneca y Plinio el viejo con respecto a Vedio Polión, caballero romano, originario de Bitinia y liberto de procedencia, quien, a pesar de ser amigo de Augusto, a quien legó parte de su fortuna, vio como su comportamiento era reprendido por el emperador a cuenta de un esclavo. Vedio Polión, que era un hombre muy rico, poseía un vivero de morenas, y en una ocasión, estando presente Augusto, uno de los esclavos rompió una copa de cristal y, ante la pretensión de su amo de arrojarlo al estanque, pidió auxilio a Augusto.

“Como hizo el divino Augusto la noche en que cenaba en casa de Vedio Polión. Rompió un esclavo un vaso de cristal; Vedio mandó que lo cogiesen y le diesen una muerte poco común en verdad; quería que lo arrojasen a las enormes lampreas que llenaban su vivero. ¿Quién no hubiese creído que las alimentaba por lujo? Era por crueldad. El esclavo se escapó, se refugió a los pies de César y pidió por toda gracia morir de otra forma y no alimentar a los peces. Conmovido César ante aquella cruel novedad, mandó liberar al esclavo, romper ante sus ojos toda la cristalería y rellenar el vivero.” (Séneca, De la ira, III, 40)

|

| Ilustración de Louis Figuier |

Por otra parte, y en general, los esclavos consideraban a sus dueños como sus mortales enemigos, contra quienes ideaban con frecuencia las más terribles tramas de venganza e incluso de asesinato. Aunque el asesinato de un amo era probablemente un hecho excepcional, los miembros de la élite eran siempre objetivo potencial de violencia extrema y, de hecho, había muchos que tenían siempre en mente la posible de ser atacado en su propia casa.

Plinio el Joven, aunque era una persona apacible, consideraba como el mayor peligro para el dueño ser asesinado por sus propios esclavos. El señor, cuyos esclavos estaban enterados de una acción ilícita llevada a cabo por su amo, se consideraba como el más desgraciado de todos los hombres, y sentía que los verdaderos amos eran sus esclavos, por sentirse seguros de su impunidad y de la posibilidad de obtener la libertad, si la deseaban.

“Ha ocurrido un hecho atroz y merecedor de algo más de una carta: Larcio Macedón, senador de rango pretorio ha sufrido un ataque de sus propios esclavos; era por otra parte un amo soberbio y brutal, que se negaba a recordar que su padre había sido un esclavo, o tal vez lo recordaba demasiado. Tomaba un baño en su villa en Formias cuando repentinamente los esclavos le rodean, uno de ellos le agarra por la garganta, otro le golpea en la cara, otro en el pecho y el vientre, y también (horrible de contar) en sus partes íntimas; y cuando pensaban que estaba muerto, lo arrojan sobre el ardiente pavimento, para comprobar si aún vivía. El, o bien porque había perdido el conocimiento, o bien porque fingía que lo había perdido, permaneció inmóvil y tendido en el suelo, dándoles la seguridad de que su muerte era cierta… Habiéndose recuperado con dificultad, pocos días después murió con el consuelo del castigo de los culpables: así fue vengado en vida como otros suelen serlo después de muertos. Ves a que peligros, a que ultrajes, a que burlas estamos expuestos; y no hay razón para que nadie piense que puede estar seguro, porque sea considerado y amable, pues los amos son asesinados no por reflexión, sino por brutalidad.” (Plinio, Epístolas, III, 14)

Los esclavos a veces mostraban su rebeldía y su oposición a la autoridad de sus amos mediante el robo o sabotaje contra sus propiedades, aunque la consecuencia final de semejante delito fuera un castigo ejemplar o una muerte cruel.

“Por este mismo tiempo poco más o menos Estratón, el médico de quien he hablado, cometió en casa de ella el robo y asesinato siguientes. Había en la casa un armario en el cual sabía que se guardaba una cantidad de monedas y oro. Una noche mató a dos esclavos, compañeros suyos, cuando dormían y los arrojó a un estanque, él personalmente aserró el fondo del armario y robó una suma de [...] sestercios y cinco libras de oro con la complicidad de uno de sus esclavos, un muchacho de poca edad… Porque debéis saber, jueces, que Estratón fue crucificado habiéndole cortado antes la lengua.” (Cicerón, En defensa de Aulo Cluencio, 179-187)

La esclavitud, entendida como estatus social y jurídico, se admitió como algo natural, indiscutible e incuestionable entre los miembros de la aristocracia, los cuales sentían un profundo desdén y desconfianza hacia cualquiera de los otros colectivos de condición social inferior. Acusaban a los esclavos de no haber cumplido con sus cometidos o haber cuestionado el dominio de su propietario, quien, por su parte, veía en dichos comportamientos actos de deslealtad y desobediencia hacia su poder absoluto. Por el contrario del buen esclavo, que no se planteaba su sometimiento, ni presentaba formas de resistencia a su situación, no se llegaba a hacer ningún juicio de valor.

“Pero vuestro sirviente, sin habernos consultado y sin que lo supiéramos, se ha marchado de la Urbe, de acuerdo con la desfachatez habitual en los esclavos. Es asunto vuestro tolerar que esta acción quede impune.” (Símaco, Epístolas, VI, 8)

Los propietarios de esclavos griegos y romanos se quejaban continuamente de que sus siervos eran problemáticos, perezosos y dignos de poca o ninguna confianza, pues además de fugarse, robaban comida y ropa, malversaban dinero, descuidaban o herían a los animales a su cargo, pretendían estar enfermos para evitar trabajar, mentían al asegurar que habían hecho su trabajo, arruinaban la cosecha, prendían fuego a los edificios… siempre eran culpables, no importaban el puesto que tuvieran o el trabajo que realizaran.

“Los esclavos lo administran muy mal, pues alquilan los bueyes, dan mal de comer a estos y a los demás ganados, no labran la tierra bien, ponen en la cuenta mucha más simiente de la que han echado en la siembra, no ayudan a esta para que produzca bien, cuando llevan la mies a la era para trillarla, mientras esta dura disminuyen diariamente el grano por fraude o por negligencia, pues no solo lo roban ellos, sino que no lo guardan de otros ladrones; y después de puesto en el granero, no lo sientan fielmente en sus cuentas.” (Columela, De Agricultura, I, 7)

Según los juristas romanos todos los esclavos podían ser corrompidos, capaces de ser persuadidos para emprender actos criminales o comportarse de forma inmoral. Cualquier esclavo podía estar dispuesto a robar, dañar las propiedades, falsificar cuentas, huir, perder tiempo en los espectáculos públicos, provocar sedición, tener una conducta promiscua, ser insolente con su amo y corromper a otros esclavos.

“Hace un esclavo peor el que lo convence a hacer daño o cometer un robo, o lo induce a fugarse, o el que instiga al esclavo de otro a hacerlo, o ser el amante de una mujer, el que vaga por ahí, el que practica magia, el que asiste con demasiada frecuencia a los juegos, el que organiza motines, el que persuade a un esclavo judicial con palabras o sobornos para que altere o falsifique las cuentas de su dueño, o el que muestre una cuenta que es ininteligible.” (Digesto, XI.3.1.5)

Los juristas creían que apostar, emborracharse, holgazanear o ser aficionado a los juegos eran vicios del espíritu en los esclavos y que su mala conducta se podía atribuir a la astucia y al descaro. El esclavo ladrón y fugitivo acabó convirtiéndose en un estereotipo retratado de la literatura de toda la época romana.

“¿Qué hacer si mi barbero, blandiendo la navaja desnuda, me exige entonces su libertad y una fortuna? Aceptaría el trato, pues en ese momento no es un barbero quien exige, sino un ladrón: razón muy poderosa es el temor. Pero cuando la navaja se haya guardado en su curvo estuche, le romperé al barbero piernas y manos a la vez.” (Marcial, Epigramas, XI, 58)

|

| Estatuilla griega de barbero. Museum of Fine Arts, Boston |

La insolencia de los esclavos se achacaba a veces a la falta de rigor de los amos o al hecho de que los siervos imitaban los comportamientos de sus amos. No se veía bien que faltase la disciplina entre los esclavos porque sus dueños no hacían nada para evitar sus faltas y se pensaba que el castigo y la ira harían que el esclavo aprendiese el lugar que le correspondía por su condición servil. De ahí la frase: "De tal amo, tal criado" (Qualis dominus, talis et servus)

—¿Y tú también te ríes, bribonzuelo? ¡Oh, las Saturnales! ¿Acaso, dime, estamos en diciembre?

¿Cuándo has pagado el impuesto del vigésimo para ser libre? ¿Para cuándo son las cruces y cuándo se

da su pasto a los cuervos? Ya Júpiter se indigna contigo y con tu señor, que no te ordena callar. Así

pierda el gusto del pan como te habría dado tu merecido, a no ser por el respeto que me inspira nuestro huésped, mi antiguo compañero; sin su presencia, ya te hubiese castigado severamente. Estamos bien aquí; menos el sinvergüenza de tu amo, que ni sabe hacerte callar. Con razón se dice: «A tal amo, tal criado». A duras penas me contengo, pues soy arrebatado por naturaleza, y cuando me ciego, ni a mi misma madre reconozco. (Petronio, Satiricón, LVIII)

Desde el siglo I el vendedor de esclavos debía notificar a los posibles compradores si el esclavo en venta había cometido un crimen capital, había sido condenado a luchar en la arena o había intentado suicidarse, al considerarse que así mostraban su carácter peligroso. Si un esclavo había intentado suicidarse, podía también intentar matar a su dueño o a otros miembros de la casa al no poder controlar su frustración y acabar exteriorizando su espíritu violento.

“Dasius Breucus compró y recibió por mancipatio al niño Apalaustus, o de cualquier otro nombre, de origen griego por el precio de dos libras 600 denarios, de Bellicus, hijo de Alexandros, de buena fe a petición de Marcus Vibius Longus (garante legal). Dasius Breucus ha pedido de buena fe, y Bellicus, hijo de Alexandros, ha prometido de buena fe garantizar que este niño ha sido entregado con buena salud, libre de cargo por robo y daños, no siendo ni holgazán, ni fugitivo ni epiléctico…)" (FIR, 130)

|

| Museo Metropolitan de Nueva York |

Los ediles impusieron la obligación de revelar los intentos de suicidio y los castigos severos que habían sido ordenados por un dueño anterior. Si el vendedor no cumplía con este deber, el comprador tenía derecho a una reducción del precio o a la rescisión del contrato de compra.

“Si un esclavo ha intentado poner fin a su propia vida, debe mencionarse también. Se considera un mal esclavo al que ha cometido algún acto con el propósito de terminar con su existencia; como, por ejemplo, el que ha hecho un lazo con una cuerda, o ha tomado veneno, o se ha tirado de un lugar alto, o hace cualquier cosa con la que espera causar su muerte; pues será uno que probablemente intentará hacer con otro lo que probado consigo mismo.” (Digesto, XXI, 1, 23, 3)

|

| Serie Les Voyages dÁlix |

La desesperación de los esclavos ante el castigo que podían recibir por una falta cometida puede haber hecho pensar a más de uno en quitarse la vida. Apuleyo relata una historia sobre un esclavo cocinero que al darse cuenta de que un perro se ha comido la pierna de ciervo que iba a cenar su amo sólo piensa en ahorcarse antes de que éste se entere, para evitar su cólera.

“Un colono del mencionado personaje había enviado como regalo a su señor la parte que le había correspondido en una cacería: era una pierna gordísima de un ciervo gigantesco. Como, por descuido la habían colgado a muy poca altura tras la puerta de la cocina, un buen perro de caza se apoderó de ella en secreto y al instante escapó, feliz con su presa, sin llamar la atención de los vigilantes. Cuando el cocinero la echó de menos, se puso a maldecir su negligencia y a lamentarse hasta acabar entre lágrimas que de nada servían. Entretanto, el amo reclamaba la comida: el otro, preocupado y por supuesto seriamente asustado, ya se había despedido de su hijito y, con una soga en la mano, se disponía a morir ahorcándose.” (Apuleyo, Metamorfosis, VIII, 31, 1-2)

Una inscripción de Mainz cuenta la historia de un esclavo que mató a su amo y luego se suicidó arrojándose al río, donde se ahogó. Quizás se dio cuenta de su indefensión por ser un esclavo y pensó que el suicidio era su único recurso.

“Aquí yace Jucundo, liberto de Marco Terencio, ganadero. Transeúnte, quienquiera que seas, detente y lee. Mira cómo me quejo en vano, apartado de la vida inmerecidamente. No pude vivir más de 30 años. Un esclavo me arrebató la vida y luego se tiró de cabeza al agua. El río Meno le quitó a ese hombre lo que él le había quitado a su amo. El patrón de Jucundo levantó este monumento.” (CIL 13 7070 = ILS 8511, Mainz, Alemania)

Seneca reconoció que un temor excesivo podía llevar a los esclavos a quitarse la vida antes de sufrir la ira del amo o de ser capturado tras su huida, aunque consideraba estos motivos tan frívolos como el suicidio por amor.

¿Acaso no ves por qué motivos tan fútiles se la desprecia (la vida)? Uno se ahorca ante la puerta de su amante, otro se arroja desde el tejado para no sufrir por más tiempo la cólera de su dueño, otro hunde un puñal en las entrañas para no verse apresado de nuevo mientras huía: ¿no crees que el mismo objetivo que consiguió un temor excesivo lo puede alcanzar la virtud? (Séneca, Epístolas, IV, 4)

En un principio los padres de la iglesia aprobaron el castigo de los esclavos. La mayoría de los primeros autores cristianos creían que la esclavitud era consecuencia del pecado. El castigo a los esclavos se justificaba con el principio teológico del castigo divino. Los propietarios de esclavos imitaban a Dios al castigar a sus esclavos por su desobediencia, ya que esta era la base del pecado y los desobedientes eran incapaces de gobernarse a sí mismos, por lo que necesitaban a un amo que los guiase.

“Pero ninguno en aquella naturaleza en que primero crio Dios al hombre es siervo del hombre o del pecado. Y aun la servidumbre penal que introdujo el pecado está trazada y ordenada con tal ley, que manda que se conserve el orden natural y prohíbe que se perturbe, porque si no se hubiera traspasado aquella ley no habría que reprimir y refrenar con la servidumbre penal. Por lo que el Apóstol aconseja a los siervos y esclavos que estén obedientes y sujetos a sus señores y los sirvan de corazón con buena voluntad, para que, si no pudieren hacerlos libres los señores, ellos en algún modo hagan libre su servidumbre, sirviendo, no con temor cauteloso, sino con amor fiel, «hasta que pase esta iniquidad y calamidad y se reforme y deshaga todo el mando y potestad de los hombres, viniendo a ser Dios todo en todas las cosas.” (Agustín, La ciudad de Dios, XIX, 15)

La razón más importante de los padres de la Iglesia para castigar a los esclavos era la de enseñarles cómo comportarse de forma virtuosa y adecuada, a pesar del punto de vista romano de que los esclavos no tenían ni modestia ni honra sexual. Por ello, y de acuerdo con el pensamiento romano de que los esclavos debían ser controlados por el miedo, consideraban este como el elemento más importante a la hora de castigar a los esclavos. El temor de otros esclavos al ver el castigo aplicado aseguraba una buena conducta entre ellos. El miedo al dolor motivaba a los esclavos a comportarse correctamente y esforzarse más en su trabajo.

“Si un amo tiene en su casa un esclavo bueno y uno malo, es evidente que no odia a los dos, ni les concede a ambos beneficios y honores; porque si lo hiciera, sería tanto injusto como necio. Pero se dirige al bueno con palabras amables, le honra y le pone a cargo de los asuntos domésticos; pero castiga al malo con reproches, con azotes, con desnudez, con hambre y sed y con grilletes: para que sea un ejemplo para los otros y se abstengan de pecar; y al primero para apaciguarlos; de forma que el miedo frene a unos y el honor pueda animar a los otros.” (Lactancio, De la ira de Dios, 5, 12)

|

| Pintura de Keeley Hallswelle |

Aunque la mayoría de los padres de la Iglesia pensaban que los latigazos eran aceptables bajo algunas circunstancias, manifestaban cierta aversión a una excesiva violencia. Creían que un amo nunca debería mostrar su ira al castigar a un esclavo, ni tampoco mostrar su perdón o indulgencia demasiado pronto. Comparaban a Dios con el dueño de esclavos que sabe contener su enfado y dispensa el castigo con justicia y sin violencia desmedida.

“Las mujeres, siempre que se enfadan con sus esclavas, llenan las casas con sus lamentos. Si la casa está en una calle estrecha, los que pasan oyen al ama regañando y a la doncella llorando. ¿Qué puede haber más desafortunado que estos lloros? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Las mujeres se asoman y una dice: Esa está pegando a su esclava. ¿Qué puede haber más vergonzoso? Entonces, ¿no debería golpearla? No, no digo que no (porque debe hacerse), pero ni con frecuencia, ni de forma exagerada, ni por tus errores, como digo constantemente, ni por fallos en su servicio, solo si está haciendo daño a su alma. Si la sancionas por una falta de este tipo, todos te aplaudirán y nadie te reprenderá; pero si lo haces por razón de tu voluntad, todos te condenarán por tu crueldad y dureza. Y lo que es peor es que hay algunas tan salvajes como para azotar en tal medida que las marcas no desaparecen en un día.” (Juan Crisóstomo, Homilía sobre los efesios, 15)

Juan Crisóstomo, de acuerdo a sus homilías, aceptaba que la violencia física era parte inevitable de la vida, pero insistía que debía ser una práctica hecha con moderación. También defendía que, si el cristianismo podía volver a los esclavos dóciles por el miedo al infierno y el juicio final, esto constituiría una demostración extraordinaria de su poder. Esperaba cristianizar la esclavitud estimulando la obediencia a través del temor a la condenación. La iglesia de finales del imperio romano mostraba así una posición más cercana a adaptarse a la esclavitud que a abolirla.

Bibliografía

Slavery in the Late Roman World AD 275-425; Kyle Harper; Cambridge University Press

Slavery and Society at Rome; Keith Bradley; Cambridge University Press

Invisible Romans; Robert Knapp; Profile Books

https://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/1199; LA ESCLAVITUD DESDE LA PERSPECTIVA ARISTOCRÁTICA DEL SIGLO IV: RESISTENCIA O ASIMILACIÓN A LOS CAMBIOS SOCIALES; Begoña ENJUTO SÁNCHEZ

https://www.researchgate.net/publication/327837822_ALGUNAS_CONSIDERACIONES_SOBRE_LA_ESCLAVITUD_EN_ROMA_LOS_ESCLAVOS_Y_SUS_DERECHOS; ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ESCLAVITUD EN ROMA: LOS ESCLAVOS Y SUS DERECHOS; Mario Martín Merino

https://www.persee.fr/doc/dha_0755-7256_2015_num_41_1_4133; The Bitter Chain of Slavery; Keith R. Bradley

La esclavitud en Roma; Helmántica, REVlSTA DE HUMANIDADES CLASICAS DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA; nº 70, José Guillén

https://www.academia.edu/3821693/Sin_as_Slavery_and_or_Slavery_as_Sin_On_the_Relationship_between_Slavery_and_Christian_Hamartiology_in_Late_Ancient_Christianity; Sin as Slavery and/or Slavery as Sin? On the Relationship between Slavery and Christian Hamartiology in Late Ancient Christianity; Chris L. de Wet

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5411089; Manumisión y control de esclavos en la antigua Roma; Pedro López Barja de Quiroga

https://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/1188; VIOLENCIA SERVIL EN LAS METAMORFOSIS DE APULEYO; Pedro LÓPEZ BARJA DE QUIROGA

https://www.ajol.info/index.php/actat/article/view/146051; THE PUNISHMENT OF SLAVES IN EARLY CHRISTIANITY: THE VIEWS OF SOME SELECTED CHURCH FATHERS; Chris l. de Wet

The Roman Law of Slavery: The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian; W. W. Buckland; Google Books

Ancient Greek and Roman Slavery; Peter Hunt; Google Books

Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order; Christopher J. Fuhrmann

.jpg)

.jpg)